ジャンルでさがす

(掲載数145点)

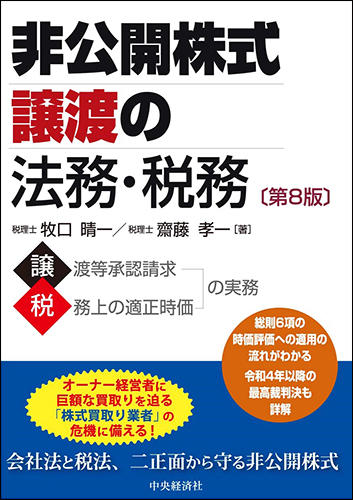

オーナー経営者が巨額の株式買取りを迫られるリスクへの解説も新たに加えた最新版。非公開株式は、会社法と税法の二正面から守る。

\5,130(税別)

≫エッサムショップで注文する

※商品のご購入は、パソコンで「会計事務所の広場ブックス」をご覧ください。

<収録内容>

Ⅰ 法務編

第1章 中小企業の株式問題

1.“株式買取り業者”から巨額の買取請求!

2.少数株主の不満がビジネスの種になった

3.株式買取り業者の「いやがらせ(?)手段」

4.HD化の株式交換を構想中に問題勃発!

【総合実例1】少数株主を

その気にさせるきっかけは,相続と事業承継対策

5.少数株主と買取り交渉・その間,株主総会準備

【総合実例2】株式交換の後に少数株主(親族)が残らないよう事前買取り

6.いくらで買い取るか? 会社法と税法の交錯 【総合実例3】巨額な価額

を提示してくる弁護士や株式買取り業者の“影”

7.株式買取請求で総会直前の中止へ!

【総合実例4】二転三転する売買交渉。臨時取締役会で急遽変更!

8.大前提の準備1 譲渡制限を付す手続

9.大前提の準備2 「名義株」への対策

10.相続される譲渡制限株式への対応

第2章 自社株の売買方法

1.誰から誰への売買か? 友好的か敵対的か?

2.買取り要望に,「譲渡承認請求」を使う「ベストの方法」

3.自己株式・自社株式の取得体系

4.「特定の株主からの合意による取得」と「譲渡承認請求」の比較

5.「譲渡承認請求者」から会社が買い取る方法

6.第三者から「御社の株を取得した」と連絡があった

7.指定買取人(オーナー等)が買い取る方法

8.うっかりすると「みなし承認」になる危険

9.一挙に取得してしまう方法

10.株主総会等の手続とその瑕疵による無効等

第3章 株式の売買価格

1.株式売買価格の決まるルートは3つ+α

2.裁判所での価格決定による場合

3.譲渡制限株式の評価方法の検討

第4章 中小企業M&Aの株式譲渡・事業譲渡・会社分割の価額

1.中小企業M&Aでは株式譲渡ではなく事業譲渡

2.中小企業のM&Aの価額は独特の「年倍法」

3.中小企業ではM&Aはオーナーの相続の問題

4.事業譲渡

5.使われなくなった「株式譲渡」

6.「会社分割」後に「株式譲渡」M&Aも使える

7.分割型分割の後「株式譲渡」M&Aで節税

8.諸税との関係一覧表

第5章 納税猶予・民法改正等の影響

1.「譲渡」が無効になるリスク162

2.民法改正・遺留分侵害額請求で譲渡課税!

3.その他の民法(相続編)改正の影響

Ⅱ 税務編

序章 注目される「時価」の周辺

1.「時価」が使われる場合が増えたのに,

「時価」がつかめない

2.何故,「時価」は難しいのか? 本書で「時価」にどう迫るのか?

3.「時価」が判れば,低額・高額の判定ができる

第1章 基本 税法による「時価」の相違と当事者による「時価」の相違

1.国税三法,それぞれの「時価」─時価のクレバスに陥らないように

2.法人税基本通達の「時価」

3.所得税基本通達の「時価」

4.相続税財産評価基本通達の「時価」

5.改めて国税三法の「時価」の関係を比較

6.「時価マトリックス」(個人・法人の組み合わせによる時価の相違)

7.裁判所の決定等による「時価」

8.取りあえずの実務判断

第2章◆応用 旧来の判例等から「時価」を探る

1.旧来の基本重要判例等の全体像

2.「みなし贈与」(相続税法7条)の概要

3.<事例1> みなし贈与(相7条)─東京地裁平成17年10月12日判決

4.<事例2> みなし贈与(相7条)─東京地裁平成19年1月31日判決

5.事例1・2のまとめ「みなし贈与(相7条)」

6.相続税法7条と9条の「みなし贈与」

7.<事例3> みなし贈与(相9条)

─大阪地裁昭和53年5月11日判決

8.<事例4> 株式評価上の負債の可否

─仙台審判所平成18年3月10日裁決

9.適用に留意すべき事例⑴<事例5> 法人税控除の判例

─最高裁平成17年11月8日判決

10.適用に留意すべき事例⑵<事例6> 「みなし譲渡」と6ヵ月アロー

アンスの判例─大分地裁平成13年9月25日判決

第3章◆各論 借地権・営業権(のれん)・医療法人

1.借地権

2.営業権(のれん)

3.医療法人の持分

第4章◆発展 「時価」はどう評価すべきか

1.今後の実務対応の全体像

2.裁判所の価格決定における配当還元方式の不当性

3.一般の譲渡で配当還元方式によらない場合

4.評価の出発点は,主観的・相対的のみ

5.「混合」と「種類株式」の時代の譲渡時価

6.事業承継で紛争になった場合の「事業承継ADR」

第5章◆実務 円滑化法における2つの「時価」

1.円滑化法上の時価(その1)

2.円滑化法上の時価(その2)

第6章◆「原則評価か特例評価のどちらで評価すべきか?」という「よくある質問」からの入門アプローチ

1.「よくある質問」に含まれる重要なこと

2.所得税と相続税の違い

3.土地と株式の時価の違い

4.法人と個人の取り扱いの違い

5.原則評価か特例評価のどちらで評価すべきか?

6.法務と税務の時価の違い

7.形式課税と実質課税

第7章◆最新裁判例検討 「一物二価」の紐解き

1.「一物二価」傾向明確にグレーゾーン解消

2.平成29年8月30日東京地裁判決(184号)

3.平成29年8月30日東京地裁判決(185号)

4.平成30年7月19日東京高裁判決

5.令和2年3月24日最高裁判決

6.平成28年9月8日東京高裁判決(確定)

7.平成28年9月21日熊本地裁判決(確定)

8.「一物二価」を受けて実務の取引価額は?

第8章◆種々の経済性を考慮した時価

1.「時価」という迷宮からの脱出を巡って

第9章◆「課税公平」・「総則6項」を巡る令和4年4月19日最高裁判決以降の動向

1.令和4年4月19日最高裁判決以降の動向

2.①最高裁令和4年4月19日判決の課税公平

3.②東京高裁令和6年8月28日判決

4.③東京地裁令和7年1月17日判決【国側高裁で逆転勝訴】

<仕様>

■サイズ:A5

■ページ数:656ページ

■著者:

・税理士 牧口 晴一

・税理士 齋藤 孝一

※商品のご購入は、パソコンで「会計事務所の広場ブックス」をご覧ください。